Prescription décennale : quel est son champ d’application ?

Quel est le champ d’application de la prescription décennale ?

Dans un arrêt rendu le 12 avril 2022, le Conseil d’État a rappelé que le principe de la prescription décennale s’applique aux ouvrages publics. Plus précisément en ce qui concerne une action menée à l’encontre d’un sous-traitant et mettant en présence le maître d’ouvrage et l’administration. Quel est l’impact de cette décision en droit administratif ? Éclairage dans cet article avec Ake Avocats.

Délai de prescription applicable pour une action en responsabilité dirigée par le maître de l’ouvrage

La question s’est bien souvent posée de savoir quel délai de prescription devait s’appliquer pour une action en responsabilité menée par le maître d’ouvrage contre le constructeur. Dans un arrêt datant du 12 avril 2022, le Conseil d’État a tranché cette question dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle entreprise par le maître d’ouvrage.

En l’espèce, ce dernier avait commandé la construction d’un édifice dans les années 2000. Pour mener à bien cette construction, plusieurs marchés publics avaient été passés. La maîtrise d’œuvre avait été confiée à un groupement qui avait ensuite fait l’objet d’un transfert à un autre groupe. Après plusieurs travaux, des malfaçons sont apparues sur la charpente métallique. S’en est suivie une bataille juridique devant les juges du Conseil d’État. Pour sa défense, la société membre du groupement fait valoir que l’action est prescrite (délai légal de 5 ans).

Le Conseil d’État devait donc statuer sur le délai de prescription de l’action. L’action en responsabilité contractuelle du constructeur vis-à-vis du maître d’ouvrage était elle régie par la prescription quinquennale ou par la prescription décennale ?

Cadre juridique de la prescription en matière d’action en responsabilité du maître d’ouvrage

Pour rendre sa décision, le Conseil d’État est venu poser un cadre juridique au préalable. La prescription quinquennale de droit commun est prévue au Code civil, dans son article 2224. En vertu de cette disposition, l’action se prescrit par 5 ans à partir du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits litigieux ou aurait dû en prendre connaissance. De son côté, la prescription décennale est prévue par l’article 1792-4-3 du Code civil. Elle concerne tous les travaux réalisés par les constructeurs et leurs sous-traitants. La prescription est de 10 ans à partir du jour où le maître d’ouvrage réceptionne les travaux. En se basant sur cet article, les juges du Conseil d’État confirment le raisonnement du maître de l’ouvrage. Ce dernier pouvait agir pendant 10 ans contre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre à partir du moment où ces derniers avaient la qualité de constructeurs.

Point important à souligner : cette prescription de 10 ans concerne également les actions portant sur des désordres n’affectant pas la solidité de l’ouvrage ni le rendant impropre à sa destination. Concrètement, le maître d’ouvrage peut agir contre le constructeur ou son sous-traitant pendant 10 ans, pour tous les dommages. Y compris ceux ne relevant pas de la garantie décennale.

Action du maître d’ouvrage contre le constructeur et application de la prescription décennale

En pratique, deux situations se posent concernant l’action menée à l’encontre d’un constructeur. D’une part il est possible que le constructeur agisse contre un autre constructeur ou son sous-traitant. Dans ce cas, la prescription est de 5 ans, conformément à l’article 2224 faisant référence au délai de droit commun. De son côté, l’action en responsabilité menée par le maître d’ouvrage contre le constructeur ou son sous-traitant est régie par d’autres dispositions. Il ne s’agit plus de la prescription de droit commun mais de la prescription décennale. L’action peut donc être menée pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage. Dans ce cas, les juges décident donc d’écarter le délai de prescription de droit commun de 5 ans au profit de la prescription décennale.

Vous vous interrogez sur vos droits en matière administrative à La Réunion ? Spécialisé en droit public et administratif, le cabinet Ake Avocats répond à toutes vos questions.

Lire la suite

Protection des lanceurs d’alerte : adoption d’une proposition de loi

Protection des lanceurs d’alerte : adoption d’une proposition de loi

Le 20 janvier 2022, l’Assemblée nationale a voté une proposition de loi améliorant le niveau de protection et de sécurité des lanceurs d’alerte. Cette proposition modifie le dispositif instauré en 2016 par la loi “Sapin 2” en tentant d’en éviter certaines dérives. Les mesures proposées renforcent également les missions du Défenseur des droits dans le domaine du signalement d’alerte. Quels sont les nouveautés de cette proposition de loi ? Zoom avec Ake Avocats.

Une définition élargie des lanceurs d’alerte

Le premier élément mis en avant dans le nouveau texte concerne la définition des lanceurs d’alerte. Il s’agira désormais de toute personne physique signalant, de bonne foi et sans contrepartie financière directe, des informations sur une infraction, une menace, un préjudice d’intérêt général ou une violation du droit européen ou international. L’ancien texte parlait d’action “désintéressée” du lanceur d’alerte. Cette notion est désormais remplacée par “une absence de contrepartie financière”.

En outre, le lanceur d’alerte peut désormais porter à la connaissance de l’Etat un fait donc il n’a pas eu personnellement connaissance, s’il s’agit d’un contexte professionnel. Cela n’était auparavant pas prévu par la loi Sapin 2.

Enfin, les faits dénoncés pourront concerner une violation du droit ou une tentative de dissimulation de cette violation de droit. Même si elle n’est pas “grave et manifeste”.

Extension de la protection à l’entourage du lanceur d’alerte

Tandis que la loi “Sapin 2” ne prévoyait rien pour l’entourage du lanceur d’alerte, la nouvelle proposition de loi offre une protection adaptée. Il s’agit d’éviter d’éventuelles représailles, à destination des personnes physiques et morales à but non lucratif qui constitueraient l’entourage du lanceur d’alerte.

Cela est d’autant plus important que les proches du lanceur d’alerte sont souvent des facilitateurs dans le signalement. En cela, ils sont encore plus exposés au risque de représailles. Désormais, ils ne seront plus laissés seuls face à cette situation et pourront bénéficier d’une protection.

Une sécurité accrue pour les lanceurs d’alerte anonymes

Avec la proposition de loi adoptée en janvier 2022, les lanceurs d’alerte bénéficient d’une protection accrue dans le cadre de leurs signalements. Ces derniers seront désormais accompagnés par un adjoint qui sera présent en cas de difficulté. La loi instaure un nouveau critère de gravité du danger avant la diffusion publique d’une information sans signalement préalable. Les dispositions prévoient également que les alertes lancées et propres à des informations très sensibles et non classifiées doivent être faites par des canaux (internes et externes). Tandis que l’ancienne loi prévoyait une hiérarchisation dans le signalement, la nouvelle proposition permet au lanceur d’alerte de choisir de signaler en interne (dans l’administration ou l’entreprise) ou en externe (un ordre professionnel ou l’autorité judiciaire ou administrative).

En outre, les lanceurs d’alerte militaires seront protégés selon les mêmes règles que les fonctionnaires civils. Le texte de la proposition de loi doit désormais être voté en commission paritaire en février 2022 avant d’être promulgué.

Vous avez des questions sur la défense de vos droits en justice ? Ake Avocats, cabinet spécialisé dans le droit administratif à La Réunion, se tient à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter.

Lire la suite

Projet de Loi Sécurité Globale 2 : quel est son contenu ?

Qu’est-ce que prévoit le projet de Loi Sécurité Globale 2 ?

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 24 novembre 2020, le projet de loi Sécurité Globale 2 prévoit des mesures propres à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Captations d’image, contours de l’altération du discernement, répression des violences commises envers les forces de sécurité intérieure… Eclairage dans cet article sur le contenu de ce projet de loi.

Consommation de substances psychoactives et rejet de l’altération du discernement

Pour faire suite à l’affaire très médiatisée Sarah Halimi, la Commission mixte paritaire (CMP) a repris une idée assez discutée. Celle de ne pas reconnaître l’altération du discernement lorsque l’auteur de l’infraction a consommé volontairement des substances psychoactives dans un temps voisin de l’infraction. Et cela afin de commettre l’infraction ou de faciliter sa réalisation. La CMP conserve également la consommation de drogue ou d’alcool comme circonstance aggravante dans certains crimes et délits.

Encadrement de l’utilisation des drones et captations d’images

Le projet de loi encadre l’utilisation des drones et la captation d’images :

- Les images des intérieurs filmés par des drones doivent faire l’objet d’une suppression totale dans les 48 h. Hormis si ces images sont signalées à la justice.

- Les policiers municipaux peuvent avoir accès à des drones dans leurs missions de sécurisation des manifestations, dans l’assistance aux personnes et la régulation des flux de transports. Cette décision est prise dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 5 ans.

- Les captations d’images dans un lieu public grâce à un drone peuvent être utilisées en justice pour toute affaire portant sur un crime ou un délit punissable d’une peine minimale de 3 ans d’emprisonnement.

- Les images enregistrées par des caméras-piétons se conservent un mois seulement, et non plus 6.

Durcissement de la répression contre les violences faites aux forces de sécurité intérieure

Toutes les violences commises à l’encontre de membres des forces de sécurité et leurs proches sont formellement réprimées. Avec ce projet de loi, le Gouvernement renforce davantage cette répression en durcissant notamment le délit de refus d’obtempérer et en donnant davantage de prérogatives aux agents de la police nationale.

L’article 23 du projet de loi Sécurité Globale 2 prévoit par exemple de mettre un terme à la réduction des peines pour tous les auteurs de violences contre les élus locaux, les pompiers, les militaires et les policiers. Il s’agit donc de rendre impossible la réduction de peine automatique prévue par la loi aujourd’hui dans ces conditions, plus particulièrement par l’article 721 du Code de procédure pénale. Cet article prévoit en effet d’octroyer une réduction de peine automatique selon la durée de condamnation prononcée. Néanmoins, il restera toujours possible pour l’auteur des faits de bénéficier de réductions de peine pour bonne conduite.

Agents de police et port d’armes dans des établissements recevant du public

Le projet de loi donne la possibilité aux agents de police de porter leurs armes de service dans les établissements recevant du public, même en dehors de leur service. Aujourd’hui, les policiers n’ont pas la possibilité de porter leurs armes de fonction hors service dans les établissements recevant du public. Cette proposition fait toutefois craindre certains dérapages.

Vous souhaitez défendre vos intérêts en justice ? Les avocats du cabinet Ake Avocats à La Réunion sont disponibles pour vous accompagner dans vos démarches.

Lire la suite

Saisine de la commission du titre de séjour en cas de refus

Saisine de la commission du titre de séjour en cas de refus du titre

Par un arrêt rendu en Conseil d’Etat le 28 octobre 2021, les juges ont estimé que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’est envisagé un refus de titre de séjour par application de la réserve d’ordre public. Cela, lorsque le demandeur du titre de séjour remplit les conditions érigées par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Zoom sur les apports de cette décision en droit administratif.

Refus de renouvellement du titre de séjour et menace à l’ordre public

En l’espèce, un ressortissant algérien souhaitait renouveler son certificat de résidence français, en arguant de sa qualité de parent d’enfant français. Le préfet rejette sa demande, considérant que le demandeur représente une menace à l’ordre public.

Saisi de cette affaire, le Conseil d’Etat commence par rappeler les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Son article 6 prévoit en effet la possibilité de refuser de délivrer un certificat de résidence lorsqu’il apparaît que la présence du ressortissant en France est une menace pour l’ordre public.

Obligation par le préfet de saisir la commission des titres de séjour

Le CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) dresse les contours des droits des demandeurs de titres de séjour. Selon ces dispositions, le préfet doit saisir au préalable la commission des titres de séjour lorsque l’étranger demandeur remplit les conditions prévues par les textes. En l’occurrence, les articles 4 à 6 de l’accord franco-algérien. La saisine préalable de la commission a alors lieu lorsque le préfet envisage de refuser l’octroi d’un titre de séjour.

Sur cette question, les juges rappellent que le fait pour l’étranger demandeur de constituer une menace à l’ordre public ne dispense pas le préfet de saisir la commission. Ce dernier a donc commis une erreur en ne se tournant pas vers la commission afin de recueillir son avis. On en déduit donc qu’un préfet ne peut jamais se fonder sur le motif de menace à l’ordre public pour refuser de soumettre le cas à la commission du titre de séjour. Cela, bien qu’il soit tout à fait en droit de refuser de renouveler le certificat de résidence du demandeur.

Situations nécessitant l’intervention de la commission du titre de séjour

Concrètement, le préfet doit toujours saisir la commission du titre de séjour pour avis dans plusieurs situations :

- lorsqu’il refuse de délivrer ou renouveler une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” ou une carte de résident. L’étranger qui en fait la demande doit remplir toutes les conditions pour bénéficier normalement de la délivrance de ce titre

- ou bien lorsqu’il décide de retirer le titre de séjour à l’étranger qui a fait venir sa famille (enfants ou conjoint) sans avoir suivi la procédure de regroupement familial

- ou enfin s’il refuse d’accorder un titre de séjour exceptionnel à l’étranger qui prouve qu’il est présent en France depuis au moins 10 ans.

Ainsi, la commission est saisie lorsque le préfet choisit de refuser ou de retirer le titre de séjour à l’étranger concerné. La réunion devant la commission se prépare longtemps à l’avance, pour s’organiser et mettre toutes les chances de son côté. Se faire assister d’un avocat est vivement conseillé.

Vous souhaitez être accompagné dans le traitement de votre dossier en droit administratif ? Ake Avocats défend vos intérêts en justice, pour une résolution optimale de votre litige.

Lire la suite

Deux couples condamnés pour usage de faux documents administratifs

Deux couples indo-pakistanais condamnés pour usage de faux documents administratifs

Deux couples indo-pakistanais originaires de Madagascar font l’objet d’une dénonciation pour obtention et usage de faux documents administratifs. Ces derniers auraient obtenu la nationalité française illégalement avant de la transmettre à leurs enfants. Condamnés à 6 mois de prison avec sursis et à la confiscation des documents litigieux, les deux couples ont fait appel de la décision. Retour sur cette affaire.

Une obtention illégale de la nationalité française ?

En l’espèce, un frère et une sœur ainsi que leurs conjoints respectifs font l’objet d’une dénonciation pour utilisation de faux documents administratifs. On leur reproche d’avoir utilisé frauduleusement l’identité d’un franco-malgache décédé en 1999 afin d’obtenir illégalement la nationalité française. Ils auraient ensuite transmis cette nationalité à leurs enfants, par la voie de la filiation. Deux de ces derniers auraient d’ailleurs rejoint la marine nationale.

A cela s’ajoute l’utilisation de faux documents de mariage par les deux couples mis en cause. En effet, les justificatifs de l’union maritale ont été modifiés par les époux, ce qui est d’ailleurs reconnu à l’audience.

Après ces rebondissements, les prévenus ont finalement été condamnés à une peine de 6 mois de prison avec sursis et à la confiscation de tous leurs faux documents. Le retrait de ces documents a pour conséquence de rendre ces deux couples en situation irrégulière sur le sol français. Ils doivent donc régulariser leur situation ou bien peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Face à cette décision, les deux couples ont décidé de faire appel. Leur défense se base sur la dénonciation malveillante d’une trafiquante bien connue des environs et déjà condamnée.

Une dénonciation aux accents de règlement de compte

Après investigations et analyse du dossier, il apparaît que la dénonciation des deux couples aurait été initiée par une femme d’origine malgache. Cette dernière était déjà mise en cause pour participation à un important trafic d’objets volés envoyés vers la Grande Île par conteneurs. Les avocats de la défense ont profité de leurs plaidoiries pour mettre en lumière ce point précis. Ils évoquent le désir de cette femme de se venger des deux couples. La dénonciation prendrait donc la forme d’un véritable règlement de compte. Cela sous la forme d’actes malveillants afin de détourner les policiers du véritable réseau de trafic dont la dénonciatrice était l’instigatrice.

Pour autant, la thèse du complot ne tient pas pour l’accusation qui considère cette piste comme trop simpliste. Les documents fournis par les deux couples ont de nombreuses irrégularités et les actes de mariage ont été sciemment modifiés. Ce constat est repris par la présidente, rappelant que le dossier ne repose pas uniquement sur la dénonciation mais bien sur un ensemble d’éléments concordant vers le délit visé.

En appel, l’avocat général requière des peines supérieures à celles de première instance. Plus précisément 12 mois de prison dont une partie ferme pour un des protagonistes. Le tout avec une confirmation de culpabilité et la confiscation effective des documents frauduleux.

Besoin d’être accompagné pas à pas vers la résolution de votre litige en justice ? Cabinet spécialisé dans le droit pénal et le droit administratif, AKE Avocats vous conseille et défend vos intérêts !

Lire la suite

Licenciement d’un médiateur de nuit employé par un Groupement d’intérêt public

Quel est le statut du médiateur de nuit employé par un groupement d’intérêt public ?

Après son licenciement pour faute, un médiateur de nuit s’interroge sur son statut. Recruté par un groupement d’intérêt public (GIP), le médiateur saisit la juridiction administrative. Est-elle compétente pour ce type de litige ? Contours de cet arrêt avec Ake Avocats.

Le médiateur de nuit travaillant pour un GIP est un agent de droit public

Un agent travaillant pour un groupement d’intérêt public géré par une personne publique est-il un agent de droit privé (avec un statut relevant du droit du travail? Ou bien un agent de droit public soumis aux règles de droit public ? La question est bien ici de connaître le statut de ce médiateur de nuit, licencié par son employeur.

Dans les faits qui lui étaient soumis, la Cour a dû analyser les circonstances précises. Sa prise de position va dans le sens d’un statut d’agent public, quel que soient les termes du contrat de travail.

Ainsi, sauf disposition contraire, un personnel non statutaire qui travaille pour un service public administratif géré par une personne publique est un agent de droit public. Cela quelle que soit sa mission. En l’espèce, le médiateur de nuit licencié était donc bien un agent contractuel de droit public.

Licenciement d’un médiateur de nuit recruté par un groupement d’intérêt public

La question qui se pose est de savoir si la juridiction administrative est compétente pour un litige opposant un médiateur de nuit et son employeur, un groupement d’intérêt public. Le tribunal administratif est-il compétent pour juger ce litige ?

En l’espèce, le GIP dont il est question a pour mission d’appliquer les actions publiques en matière de sécurité des espaces publics, notamment en centre-ville. La convention qui constitue ce groupement indique que sa mission est de réguler les usages du centre-ville dans un objectif de respect de la tranquillité de tous les habitants.

La Cour d’appel considère que l’ensemble de ces missions de tranquillité publique et de prévention des troubles à l’ordre public permettent de déduire le sens de la mission dévolue au médiateur de nuit. Ce dernier participe ainsi à exécuter un service public administratif. Le médiateur licencié est donc bien un agent de droit public, quels que soient les termes de son contrat. Il est ainsi soumis aux règles d’ordre public.

Par cette analyse approfondie, la Cour rappelle que la juridiction compétente pour connaître de ce litige est la juridiction administrative. Cette dernière doit donc se positionner sur la légalité du licenciement de cet agent public.

Sort de la décision de licenciement de l’agent public employé par un GIP

La question est aussi celle de savoir si le licenciement de cet agent est valable ou ne l’est pas. Le GIP reproche au médiateur d’avoir envoyé un mail à deux élus de la commune, relatant les difficultés dans l’intervention d’un formateur en médiation. Le GIP considère ainsi que l’agent dénigrait ouvertement sa hiérarchie, ce qui est constitutif d’un manque de discrétion et de loyauté à l’égard de ses supérieurs.

Pour la Cour, le message litigieux est en réalité rédigé avec des termes mesurés et a pour seul objectif de tenir les élus au courant sur les méthodes du formateur.

La Cours considère le licenciement de cet agent du service public disproportionné par rapport à l’acte commis. Elle confirme l’annulation du licenciement.

Vous souhaitez défendre vos droits en justice dans le cadre d’un licenciement abusif ? Nos avocats sont présents pour vous accompagner tout au long de votre démarche.

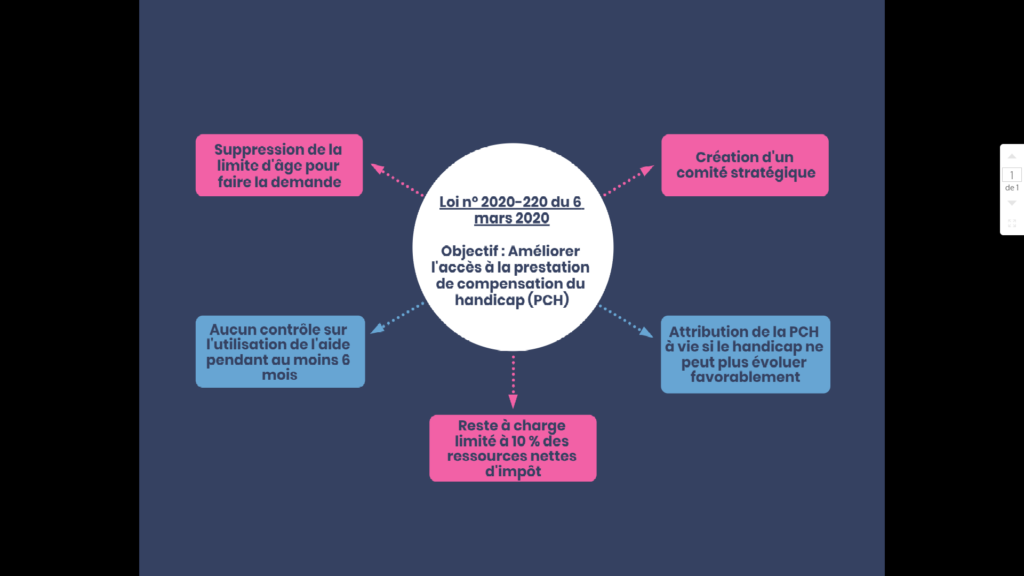

Lire la suiteAdoption de la loi n°2020-220 visant à faciliter l’accès à la prestation de compensation du handicap

Adoption de la loi visant à faciliter l’accès à la prestation de compensation du handicap

Après avoir définitivement adopté le 26 février la proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap, le gouvernement a fait entrer en vigueur une loi dans le même sens le 6 mars 2020. Cette dernière (n°2020-220) ouvre le champ à une meilleure prise en charge des personnes en perte d’autonomie en leur permettant d’avoir un accès plus large à la prestation de compensation du handicap. Eclairage sur cette loi et ses principales dispositions avec le cabinet Ake Avocats.

Assouplissement des conditions d’accès à la prestation de compensation du handicap

Promulguée le 6 mars 2020, la loi n° 2020-220 vise à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap. Cette loi propose un assouplissement des conditions d’accès à cette prestation pour les personnes handicapées. Rappelons que cette prestation est une aide destinée à aider les personnes handicapées à rembourser les dépenses afférentes à leur perte d’autonomie. La loi supprime la limite d’âge de 60 ans pour formuler la demande d’aide financière. Ainsi, il est désormais possible de faire la demande de prestation à tout âge, même après 60 ans. L’objectif est d’aider un plus grand nombre de personnes handicapées dans le besoin. En outre, lorsqu’il apparaît que le handicap ne peut plus évoluer favorablement, la loi prévoit d’octroyer le bénéfice de la prestation de compensation sans limite de durée.

Pas de contrôle de l’utilisation de l’aide avant 6 mois

La loi loi n° 2020-220 prévoit dans son article 3 que l’aide octroyée aux allocataires ne pourra pas faire l’objet d’un contrôle avant 6 mois d’utilisation. Ainsi, le Conseil départemental commencera à avoir un droit de regard après une période de 6 mois. Cela permet aux bénéficiaires de cette aide financière de pouvoir gérer la répartition de l’allocation comme ils le souhaitent, sur une période de 6 mois, en faisant varier le volume d’aide humaine dont ils ont besoin d’un mois à l’autre sans restriction.

Réduction du reste à charge pour les allocataires

Avant cette loi, les allocataires de la prestation de compensation du handicap se plaignaient d’avoir à payer un reste à charge conséquent pour leurs petits budgets. Désormais, la somme pouvant rester à leur charge ne peut pas excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts. Ces dernières sont calculées après déduction des aides de compensation, dans la limite du fonds départemental de compensation. L’objectif affiché est de ne pas léser certains allocataires dans leur budget au quotidien.

Mise en place d’un comité stratégique

La loi prévoit de créer un comité stratégique du ressort du Ministère chargé des personnes handicapées. Sa mission est double :

- d’une part, il propose une liste d’adaptations juridiques à la compensation du handicap, en prenant en compte les besoins des personnes handicapées et de leurs enfants

- d’autre part, il élabore de nouveaux modes de transport adaptés aux personnes handicapées et destinés à faciliter leur quotidien. Ces propositions doivent prendre en compte les exigences différentes de mobilité et assurer à ces personnes une gestion financière et logistique adaptée.

Avocats spécialisés en droit des personnes à La Réunion, Ake Avocats vous accompagne pour la défense de vos intérêts devant la justice.

![]()

Sort du changement d’horaires touchant un élément de rémunération

Modification d’horaires et impact sur la rémunération du salarié

Dans un arrêt récent du 14 novembre 2018, la Cour de cassation a décidé de sanctionner l’employeur ayant décidé, sans obtenir au préalable l’accord de ses salariés, de modifier leurs horaires de nuit en des horaires de jour, leur faisant ainsi perdre le bénéfice des primes. Cette modification d’horaires, dès lors qu’elle impacte la rémunération des employés, doit être prise avec l’accord de ses derniers. Zoom sur ce principe.

Le principe : la modification libre des horaires de travail par l’employeur

L’arrêt de Chambre sociale du 14 novembre 2018 ne revient pas sur le principe, à savoir qu’une modification d’horaires de travail des salariés est du ressort du pouvoir directionnel de l’employeur. De la sorte, cette modification ne nécessite pas en principe l’accord préalable du salarié. Cela est différent lorsque l’employeur décide d’une modification de la durée de travail des salariés. En effet, dans ce cas, un tel changement induit une modification du contrat de travail, ce qui nécessite alors l’accord préalable du salarié. Deux éléments se distinguent alors :

- la modification des conditions de travail des salariés. Il s’agit pour l’employeur de faire exécuter le même contrat de travail dans des conditions différentes (changement d’horaires notamment). Cela ne nécessite pas l’accord préalable du salarié. Si ce dernier oppose un refus, il commet une faute que l’employeur peut sanctionner, notamment par un licenciement.

- la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. Dans ce cas, un tel changement nécessite l’accord préalable de l’employé. Ce dernier peut opposer un refus sans que cela ne soit constitutif d’une faute. Si l’employeur utilise ce refus pour licencier le salarié, le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse.

L’exception : la modification restreinte des horaires impactant la rémunération des salariés

Dans l’arrêt paru le 14 novembre 2018, un employeur avait modifié les horaires de ses salariés, les faisant passer d’horaires du soir et de nuit en horaires de jour. Or, ce changement était accompagné de la perte du bénéfice des primes, sans même que les salariés aient donné leur accord au préalable. Ces derniers ont saisi les Prud’hommes pour obtenir une compensation à leurs dommages. En l’espèce, le contrat de travail prévoyait des horaires tournants, comprenant aussi des horaires de jour, fixés selon les nécessités de la production. Les juges de la Cour de cassation considèrent, contrairement à la Cour d’appel, qu’une clause d’un contrat de travail ne permet pas à un employeur de modifier de manière discrétionnaire les éléments essentiels de ce contrat de travail. Les juges ne prennent donc pas en compte une clause contractuelle permettant à l’employeur de changer les horaires unilatéralement et sans l’accord des employés. Or, le changement d’horaires, puisqu’il induisait une perte des primes, était considéré comme un élément essentiel du contrat de travail nécessitant l’accord préalable des salariés. Vous êtes en litige avec votre employeur ou bien vous désirez connaître vos droits en matière de droit du travail ? N’hésitez pas à contacter notre équipe d’avocats spécialisés qui vous répondront rapidement.

![]()

Altercation entre salariés et obligation de sécurité de l’employeur

Querelle entre salariés : l’obligation de sécurité de l’employeur renforcée

Par un arrêt récent de la Chambre sociale rendu le 17 octobre 2018 (Pourvoi n° 17-17.985), la Cour de cassation se positionne sur les contours de l’obligation de sécurité de l’employeur au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Par le biais de cet arrêt, elle renforce un peu plus cette obligation à la charge de l’employeur vis-à-vis de ses salariés. Tour d’horizon.

Employeur : obligation de prévention des risques pour les salariés

En l’espèce, une altercation a lieu entre deux salariés, suivie d’une agression verbale ayant entraîné un préjudice moral avec soins pour le salarié victime, mais sans arrêt de travail. Afin de résoudre ce différend, l’employeur décide d’organiser une réunion dès le lendemain de l’altercation ainsi que d’autres réunions les moins suivants. Plusieurs mois après ce premier différend, l’auteur de la première agression récidive avec le même salarié. Ce dernier saisit la juridiction afin d’obtenir des dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi. La Cour d’appel fait droit à sa demande, sur la base du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Les juges du fond estiment en effet que l’employeur n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour prévenir le risque de récidive. La question était alors posée à la Cour de cassation de savoir si l’employeur était tenu dans cette situation de prendre d’autres mesures afin de prévenir une nouvelle altercation. Les juges répondent par l’affirmative et confirment la décision de Cour d’appel. Les juges considèrent en effet que l’employeur était tenu de prendre des mesures concrètes pour éviter tout renouvellement du différend entre les deux salariés, ce dernier ayant eu connaissance des conséquences immédiates de l’altercation sur la santé du salarié victime ainsi que des caractères incompatibles des protagonistes sources possibles d’un nouveau conflit. Or, en organisant seulement une réunion après l’altercation, suivie d’autres réunions périodiques, l’employeur n’avait pas pris de mesure concrète. Ce dernier est donc responsable et a manqué à son obligation de sécurité en n’ayant pas opté pour des mesures de prévention et de protection suffisantes, au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

Obligation de sécurité de l’employeur : appréciation des mesures devant être prises

Par cet arrêt rendu le 17 octobre 2018, la Cour de cassation précédée de la Cour d’appel est catégorique sur le sujet : le fait pour un employeur d’organiser des réunions entre deux salariés à la suite d’une querelle ne suffit pas à remplir l’obligation de sécurité telle que prévue par le Code du travail. Face à ce constat, il est possible de se demander quels auraient dû être les moyens d’action de l’employeur face à pareille situation. Pour rappel, l’article L. 4121-1 du Code du travail précise que l’employeur doit assurer la sécurité des travailleurs et protéger leur santé physique et mentale. Cette obligation prend en compte la mise en place de plusieurs mesures, à l’instar des actions de formation, de prévention et d’information. Il s’agit aussi pour l’employeur de mettre en place une organisation et des moyens adaptés afin de prévenir les problèmes éventuels et améliorer les situations existantes. Pour condamner l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, les juges sont tenus de rechercher s’il a pris les mesures permettant réellement de faire cesser tout risque pour le salarié ou, le cas échéant, de l’éviter à l’avenir. Suivant la position déjà rendue par un arrêt du 25 novembre 2015 (Pourvoi n° 14-24.444), la Cour de cassation aurait peut-être jugé différemment si l’employeur avait pris en compte le risque de récidive de cet employé indélicat et les conséquences morales qui avaient déjà été constatées dans le cadre de la première altercation

![]()

Le sort du domicile conjugal en cas de divorce des époux

La protection du domicile conjugal dans le cadre du divorce

Une procédure de divorce emporte des conséquences plus ou moins importantes pour l’ensemble de la famille, et notamment le couple. Le sort du domicile conjugal, ancien lieu de communauté de vie entre les époux au sens de l’article 215 du Code civil, est particulier. En effet, en cas de conflit, c’est au juge de fixer cette résidence selon les intérêts de la famille. Que devient le domicile conjugal en cas de divorce des époux ? Est-il possible de le vendre ? Cet article fait la lumière sur ces questions.

Procédure de divorce : un époux peut-il vendre le domicile conjugal ?

Sur la question de savoir si un des époux peut, de sa propre volonté, procéder à la vente du logement ayant constitué le domicile conjugal, la législation française est particulièrement claire. L’article 215 du Code civil, dans son troisième alinéa, précise à cet effet que la vente du domicile conjugal durant la procédure de divorce suppose l’accord des deux époux. Il en va de même des meubles composant ce logement. Ainsi, si l’un des époux n’a pas donné son consentement à la vente du bien, il est en droit de demander l’annulation de l’acte. Pour agir en nullité il dispose d’un an à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte de vente. Dans tous les cas, il lui est impossible d’agir au-delà d’un an après la dissolution du régime matrimonial. Si les deux époux étaient locataires du domicile conjugal et qu’ils entament une procédure de divorce, ils ne peuvent pas, l’un sans l’autre, résilier le bail portant sur le logement familial. Les deux époux sont en effet cotitulaires du bail, en vertu de l’article 1751 du Code civil.

Les exceptions à l’accord des deux époux sur le domicile conjugal

Il peut arriver qu’un époux souhaite vendre le domicile conjugal ou mettre un terme au bail sans pour autant obtenir l’accord de son conjoint. Dans le cadre d’une procédure de divorce il n’est en effet pas rare de voir apparaître des divergences de ce type. Comment faire pour procéder tout de même à l’acte sans encourir la nullité ? L’article 217 du Code civil peut s’appliquer dans certaines situations et intervient à défaut de consentement des deux anciens conjoints. Il s’agira principalement de savoir si le refus s’oppose à l’intérêt de la famille. Ainsi, un époux peut parfaitement être autorisé à vendre le logement familial sans l’accord de son conjoint si ce dernier n’est pas en mesure de manifester sa volonté ou que son désaccord est injustifié au regard de l’intérêt de la famille. C’est par exemple le cas si un des époux connaît une situation importante de surendettement uniquement susceptible d’être apurée par la vente du domicile conjugal, après que ce dernier ait vendu ses biens propres. Dans ce cas, la vente est opposable à l’autre époux qui a refusé l’acte mais ne l’engage pas dans le paiement d’une quelconque dette rattachée à l’acte. Il est à noter que l’attribution de la jouissance du logement familial à l’un des deux époux n’empêche pas l’autre époux d’en demander la vente.

![]()